Der Karsamstag ist Feier- und Reisetag. Wir fahren zu einem Zwischenstopp bevor der zweite Teil der Reise beginnt. Da bleibt Zeit für eine kleine Zusammenfassung der ersten Woche.

Ich frage in die Runde der Mitreisenden: "Wenn ihr die ersten Tage mit nur einem Wort beschreiben dürftet, welches das wäre das?"

Die prompte Antwort kommt gleich viermal: "Gegensätze!"

Es ist auch das Wort, das mir so oft in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen ist.

Wir reisen in einem Van, vollklimatisiert und sehen wie eine Mutter zwei kleine Kinder und ihren Einkauf auf einem Fahrrad an uns vorbei balanciert.

Wir werden an vielen offenen Türen herzlich empfangen, betreten einfache Häuser, funktional eingerichtet. Die Bewohnerinnen sind voller Stolz. Ihre Gastfreundschaft ist uns manchmal fast unangenehm. Wir sehen, dass es an vielem fehlt und doch werden wir reich beschenkt.

Auf der Weiterfahrt sehen wir die großen Luxusvillen, in denen die Reichen sich hinter meterhohen Mauern verstecken, bewacht und abgeschirmt.

Wir haben Liebe und Lebensfreude gespürt, getanzt und gelacht, gesungen und gebetet. Wir wussten dabei die ganze Zeit auch, dass Gewalt, Hunger und Verzweiflung nur eine Tür weiter wohnen.

Wasser kommt in der ersten Unterkunft nur sporadisch aus dem Hahn, wir verstehen nicht richtig wann welcher aufgedreht werden muss, damit die Toilettenspülung funktioniert.

Dann fahren wir in ein Ferienhaus am Strand. Mit eigenem Pool.

Wir hören viel über die Gegensätze zwischen Stadt und Land.

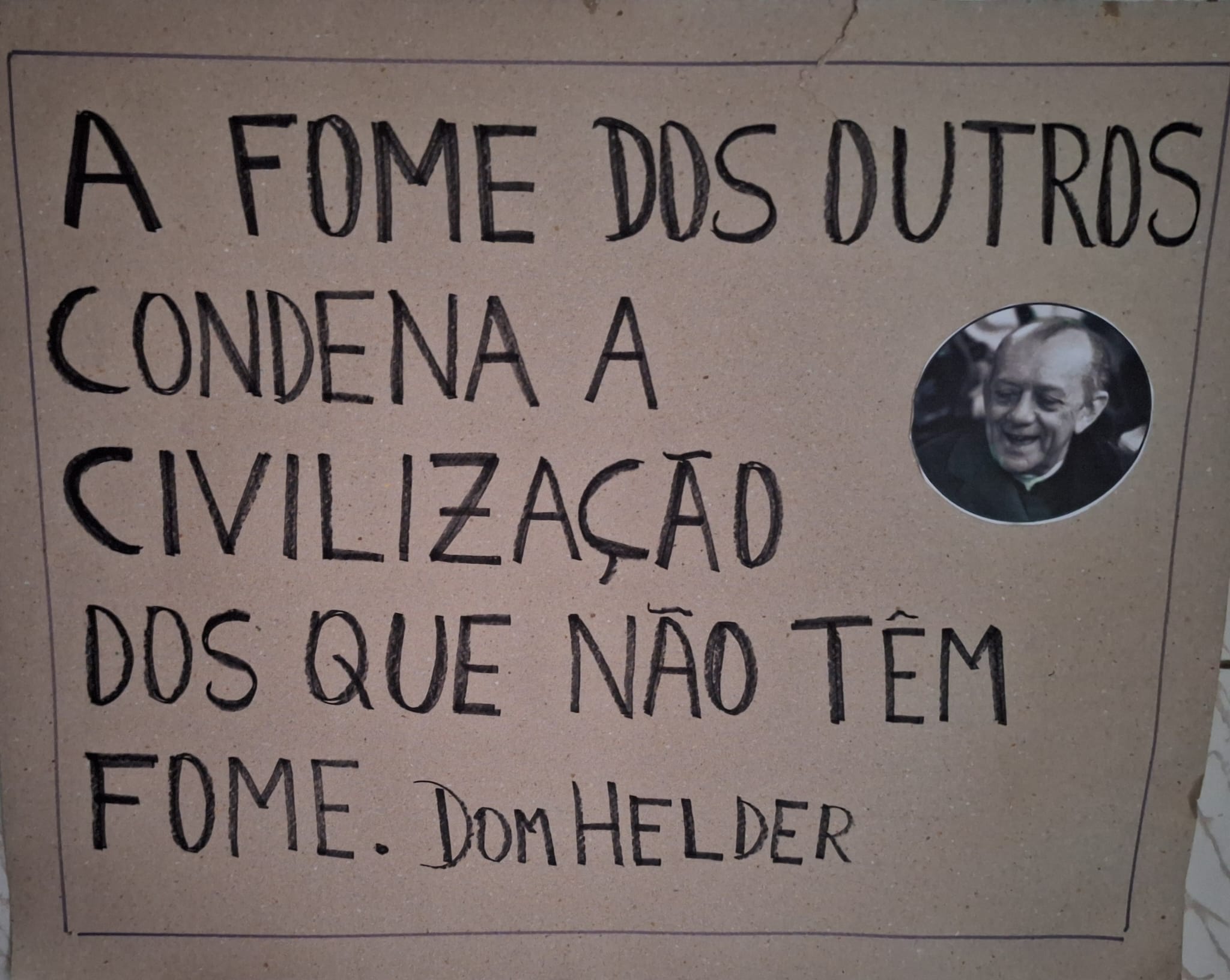

Während der Pandemie kehrte der Hunger zurück, vor allem in die Stadt. Die Landbevölkerung konnte sich mit dem eigenen Anbau versorgen, verlor aber ihre Einkommensmöglichkeit. Die Probleme in der Stadt sind mangelnde Bildung, Perspektivlosigkeit, Hunger, Gewalt, Prostitution, Drogen. Die Mächtigen räumen brutal auf, statt die Probleme präventiv zu verhindern.

Die Probleme auf dem Land sind fehlendes Wasser, fehlende Anerkennung der Rechte, unklare Besitzverhältnisse, klimatische Veränderungen, die Folgen des Kolonialismus. Die Landbevölkerung ist unsichtbar für die Machthabenden, es sei denn das bewohnte Stück Land hat einen Wert durch bspw. Mineralienreichen Boden.

Gegensätzlich ist auch die Landschaft, durch die wir bisher gefahren sind.

Recife war chaotisch, laut und dreckig, voll, die Armut sehr sichtbar und wir mitten in einer Favela. Es ist unheimlich heiß, stickig und die Luft steht. Nach einem Regenguss wird es noch wärmer, wie in einem Badezimmer nach einer Dusche und bevor man das Fenster öffnet.

In Joa Pessoa und Cabedelo versteckt sich die Armut besser. Auf der Seite am Meer stehen Ferienhäuser, es gibt Investitionen in den Tourismus. Die Stadt ist eine Planstadt, auf den ersten Blick sauberer und organisierter. Die Flussseite, auf der viele der Familien wohnen, deren Kinder die Projekte besuchen sehen wir nicht. Zu gefährlich für uns und unsere Partner:innen dort mit uns hinzugehen.

In Joa Pessoa ist es grüner, feuchtwarm. Das Meer ist gefühlt so warm wie die 31°C heiße Luft. Nach einem Regen kühlt dir Luft ab. Trotzdem holen wir uns den ersten Sonnenbrand.

Es geht weiter nach Campina Grande, ins Landesinnere. Die Stadt wirkt gepflegt und am Karfreitag wie ausgestorben. Wir erfahren auch hier von viel Leid, von Menschen die in der Pandemie vor vollen Supermärkten Hunger litten, weil sie ohne feste Arbeitsverträge arbeiteten. Das Kloster in dem wir nächtigen ist eine grüne Oase in Mitten von Beton. Wir können es nur in Begleitung verlassen, auch hier hat man zu viel Sorge um unsere Unversehrtheit.

Gegensätzlich sind auch unsere Partnerprojekte. Sie arbeiten mit Kindern, mit Landlosen, Frauen, werden geleitet von Männern und Frauen die selbst Familien haben, von Ordensleuten. Manche sind älter als der Aktionskreis Pater Beda, manche ganz neu im Netzwerk SoliVida. Für manche sind wir der erste Besuch aus Deutschland, andere wissen bereits dass wir den Kaffee lieber ohne Zucker trinken und halten Mittel gegen Magenprobleme bereit weil sie oft Besuch empfangen haben und selbst schon in Deutschland waren.

Manche sind klein, haben nur zwei Räume und versorgen dennoch über 200 Familien. Anderswo mangelt es an Personalmitteln und so können nur 40 Kinder kommen. Andere sind groß, wir verlaufen uns fast und sind nach dem Rundgang richtig geschafft. Stadt und Land. Nachhilfe und Ökolandwirtschaft. Uns schwirrt ganz schön der Kopf bei all diesen gegensätzlichen Realitäten und de vielen Informationen.

Doch eins eint alle Institutionen: Es sind Hoffnunfsprojekte!

Jeden Abend resümiert wir, dass wir gute Arbeit sehen. Wir hören von den Sorgen und Nöten, erleben gleichzeitig eine Zuversicht, Visionen und dass die Menschen uns erzählen, sie fühlen mehr Dankbarkeit als Müdigkeit.

Wir sehen, dass bei aller Gegensätzlich überall Nächstenliebe, der Kampf für Menschenrechte und Gerechtigkeit der Motor sind.

Wir spüren wie bedeutsam unser Besuch ist, weil er die tiefe Verbundheit zwischen dem Aktionskreis Pater Beda und den Partnerinnen ausdrückt. Er ist ein Hoffnungszeichen, dass die Menschen in Brasilien gesehen werden, eine Anerkennung ihrer Lebensrealität. Vertrauen in Partnerschaftlichkeit, Augenhöhe und darauf, dass viele kleine Leute an vielen kleinen Orten irgendwann das Gesicht der Welt verändern werden.

Kommentar schreiben